第1回 多良川酒造(宮古島)

当記事は2018年2月28日にサイトクローズした「美ら島物語」で公開していた記事です。

梅雨もそろそろ明ける頃の6月中旬、城辺砂川(ぐすくべうるか)に多良川酒造を訪ねた。

周辺はサトウキビ畑が広がるのどかな集落で近くに宮古製糖工場があり会社の建物の上にひときわ大きい「琉球王朝」のボトルのボトルが目に付く。

事務所を入ると 時代を偲ばせるような木の枠にガラスをはめ込んだ昔ながらの引き戸が心を和ませる。

泡盛のアイテムがずらりと並べられていて礼儀正しい女性のスタッフが笑顔で迎えてくれた。

現在は息子の拓也さん(3代目)に社長職を譲り会長職にある2代目、砂川佳一さんに多良川の歴史を聞いた。アイデアと努力と行動の人だ。

多良川の始まり

今年創業65周年の酒造所は神聖な場所である上比屋山(ういぴゃーやま)と集落とのちょうど境界線にあり地下を豊かな水が流れる場所にある。

昔は山から流れてくる水で沼のような場所だったため昔の人は田沼川と呼んでいたらしい。

一家は佳一さんが3歳の時に宮古島に移り住んだ。

祖父は加根(かこん)で父は武雄。与那国で警察官をしていた。

宮古島で役場に職を得たがその後やめて酒造りを始めたのが多良川酒造の始まりである。

役場を辞めて酒屋になったのは、当時郡島知事令により、各集落で酒屋を開業するのが、大いに奨励されたことによるらしい。

背景には税金の徴収があった。

どうしたら税金を多く徴収できるか、そのための思索として各字に1箇所ずつ酒屋が造られて城辺だけでも16箇所あったというからかなりの激戦区?だった。

豊富な地下水があるこの地は酒造りに最適だった。

その当時の酒は米ではなくサトウキビだったという。

しかも収穫を終えた後の根っこを買い集めそれで造っていたそうだ。

今でいうラム酒なのだが当時はシル酒と呼んでいたそうだ。

首里ではすでに米で酒造りをしていたが宮古島で米を原料にした泡盛を造るようになったのはかなりあとの事だったようだ。

当時6歳だった佳一さんも学校から帰ると当然のように手伝いをさせられていた。

家内工業ですべて手作業。

子どもながらにして工場長のように仕事ができた(本人談)そうだ。

名前の多良川は初代の父・武雄さんが土地の呼び名の田沼川を当て字にしたそうだ。

神々の住む上比屋山から滔々と流れてくる水に恵まれているこの地で多良川酒造は誕生した。

当時の値段は一升瓶10本が公務員の一ヶ月の給料だったいうからかなりの贅沢品だった。

2代目として

酒屋の跡取りとして育った佳一さんは地元の高校を卒業後九州の大学に進学。

卒業後那覇にあった東急ホテル(現在は廃業)に2年間勤務した後、九州出身の奥さんと一緒に宮古島に戻り26歳で会社を継いだ。

沖縄が日本復帰に移行していく中で泡盛の原料はバリ米(砕米)になっていった。

国産米では割りに合わない事もあってタイ米で造るようになっていった。

オリオンビールの空き瓶に詰めメリケン粉(小麦粉)を水で溶いて作った糊でシールを貼っていた。

当時はウイスキーが全盛の時代、飲食店でも泡盛を出す店はほとんどなかった。

過当競争と経営危機で廃業する所も出てきた時代。多良川も例外ではなかった。

思いあぐねた佳一さんは「そうだ、行商に出よう!」と決め、4合ビンを2トン車いっぱい積んで船で那覇に渡った。

宮古の郷友を訪ね、宮古出身の人たちが経営している飲食店を紹介してもらい行商に明け暮れた。

宮古島から酒を売りに来たというだけで無条件にみんな買ってくれたそうだ。

そのとき郷友の人たちの温かさと優しさを実感したという。

しかし・・売り上げのほとんどは交際で消えてしまったそうだ。(笑い)

それでも口コミで、那覇でも多良川の酒が段々売れるようになっていったが、本島の酒屋が糖蜜で造った酒を安価で売り出したため、価格競争が激しくなり業界全体がきびしい時代になっていったがここから持ち前のパワーと行動力が発揮されていく。

金もないのに本土まで出かけて、経営学を学び人間学を学んだ。

いろんな人たちとの出会いで、これまでの酒屋の常識を覆すような経営を展開していくようになった。

多良川酒造を一躍有名にしたのは、「鍾乳洞」での酒の貯蔵だった。

オーナー制度を導入して、個人が買った酒を鍾乳洞で預かり、数年後に古酒になって返すというもの。

ヒンヤリとして温度が安定している鍾乳洞は酒を寝かすのに最適だという。

当時、宮古島でキャンプをしていたオリックスの故・仰木監督は大のお気に入りで毎年自分の酒に会いに来るのを楽しみにしていたそうだ。

観光客にも徐々に知られていくようになり多良川酒造の名前は浸透していった。

商品造りでも次々とヒット商品を生みだしていく。

オトーリで酒を飲む習慣?のある宮古島ではオトーリ用に水割りの酒を準備する。

それからヒントを得て「ならば最初からオトーリ用の酒を売ればいいのではないか」ということで業界で初めて18度の酒を発売した。

これは人気となり他の酒造所も次々と発売していった。まさに宮古島ならではの商品となった。

泡盛が県外でも知られるようになっていくと「琉球王朝」という名前の古酒を売り出した。

宮古島の酒屋が琉球王朝という名前を付けたのにみんな驚いた。ヒット商品になり、今でも多良川の主力商品である。

更に宮古島から南城市に工場を作り、沖縄本島・県外への販路も拡大している。

これから

会社の経営も安定し規模も拡大した頃、県議会議員をして父・武雄さんが病に倒れ、周囲の声に押されて政治の道へ進むことになり、すでに大学を卒業し会社に入っていた息子・拓也さんが社長の座についた。

数年前、政治の世界から引退し、現在は会長職に付いている。

将来の多良川の後継者として育った拓也さんは、親譲りの勤勉な性格で、現在広島にある日本醸造研究所と共同で、3年前から宮古島のサトウキビから見つかった酵母菌で泡盛を造る研究をしている。

M117と名付けられたこの酵母で泡盛が成功すれば宮古島生まれの酵母菌で初めて泡盛ができる!ことの期待は大きい。

すでに試作品は完成し静かにその時を待っている。

これまでの泡盛と比べて甘みと香りの成分が多く含まれており商品化が期待されている。

泡盛も研究と努力のおかげで日々進化していく。3代目の拓也さんに期待することを聞いてみた。

会社は地域にとって必要な存在であること。地域の人が喜ぶ会社であること。

金儲けだけ考えて会社を経営してはいけないこと。

時代の変化と荒波の中で若い3代目に託された希望は大きい。昨年、多良間島に100年古酒を造るための一石甕を3つ設置した。

昔、多良間島で酒を造っていたアオキ・ガエイさんという人が父・武雄さんに「つる首」(酒を蒸留する時の管のようなもの)をプレゼントしたことが縁で「多良間島への恩返し」としての取り組みだという。

酒は仕次ぎして育て古酒の売り上げは多良間島の子どもたちの人材育成に役立てることになってるそうだ。

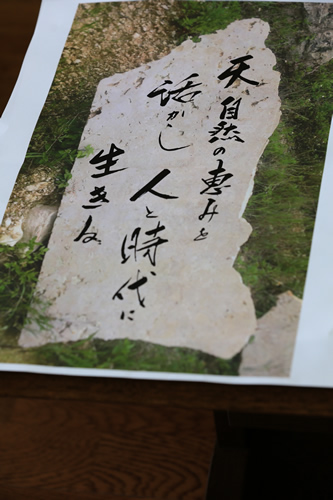

最後に会社の経営理念を聞いた。「天と自然の恵みを活かし人と時代に生きる」会社であること。

沖縄が世代わりの怒涛の時代に幾多の困難を乗り越えて67年という長い時間で泡盛の古酒のように熟成してきた多良川酒造。

佳一さんはいう。酒は神様からの贈り物であるからオトーリで馬鹿飲みばかりしていけない!

(隣で聞いていた奥さんが、昔はあんなにオトーリ飲んでたのにねえ!!とポロリ)(笑い)

酒造所の歴史はそのまま家族の歴史です。

(2014.9.22 掲載)